为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略,通过高端学术对话为平台建设和学科发展注入创新动能,推动化学学科前沿交叉融合与高质量发展,2025年8月1-3日,功能无机材料化学教育部重点实验室和化学化工与材料学院邀请中国科学院院士、中国科学院杭州医学研究所谭蔚泓院士,中国科学院院士、四川大学冯小明院士,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所张涛院士,中国科学院院士、北京大学严纯华院士,国家杰出青年基金获得者、西南科技大学龚流柱教授,香港城市大学全球STEM教授刘彬教授,国家杰出青年基金获得者、北京化工大学卫敏教授,国家杰出青年基金获得者、东北师范大学朱广山教授等专家邀莅临我校开展“头雁”系列学术报告-“化学新时代”学术交流活动。本次活动汇聚国内化学学科顶尖学者,以“头雁领航”之势开启学科发展新篇章,为师生及行业从业者搭建思想碰撞与技术共享的高端平台。

8月1日上午,在综合实训楼608会议室,谭蔚泓院士作了题为“健康中国时代的分子科学”的学术报告,讲座由付宏刚教授主持。谭蔚泓院士在报告中指出,“实施健康中国战略”和科学事业必须面对“人民生命健康”是我国的基本国策。而功能核酸已开启新药研发的第三次浪潮,是医药领域未来的一个最重要的前沿方向。谭蔚泓院士在报告中分享了其课题组在分子医学基础研究,临床应用和产业开发等领域的最新进展,并强调分子医学的进一步发展也必将给分子科学提出前所未有的挑战和无与伦比的机会,为健康中国健康世界做贡献!龚流柱教授和刘彬教授分别作了题为“健康中国时代的分子科学”、“有机小分子/金属联合催化:前景与影响”和“Integrative Catalytic Pairs – the Smallest Catalytic Units to Drive Complex Chemical Reactions”的学术报告,讲座由井立强教授主持。龚流柱教授在报告中聚焦手性有机小分子和金属联合催化剂的研究,探讨了多种具有代表性的催化剂体系及其催化的不对称反应,并介绍了其研究团队近阶段的主要研究成果。刘彬教授在报告中介绍了针对单原子催化剂仅包含单种活性位点的局限,其课题组提出了ICPs(integrative catalytic pairs)这一类新型催化剂并围绕其取得的主要研究成果。

8月1日下午,在主楼一楼报告厅,冯小明院士和张涛院士分别作了“优势手性催化剂的创制”和“如何选择科研课题”的学术报告,讲座由付宏刚教授主持。冯小明院士在报告中介绍了围绕其课题组独创的一类具有柔性骨架的手性双氮氧-酰胺化合物的创制过程,分享了“冯氏配体”从刚性到柔性骨架演变、从小分子催化到金属催化发展过程中的科研心得和体会。系统介绍了该类配体与各种金属构成的手性催化剂在重氮化学如“Roskamp-Feng”反应、光催化反应、自由基反应、双金属接力催化以及天然产物和药物合成中的应用,展示了其广阔的应用前景。张涛院士在报告中向师生们分享了他与化工的缘分,讲述了他在求学、工作以及科研之路上的经历与感受,并进一步从“我做研究生时的课题”、“任课题组长后的选题”和“一些初步总结与思考”三个方面分享他对科研选题的思考与认识。在报告中,张涛院士勉励同学们要有科研人的胸怀和视野,要志存高远、勇于创新,也要立足专业、脚踏实地,争取在未来的世界舞台上大放光彩。

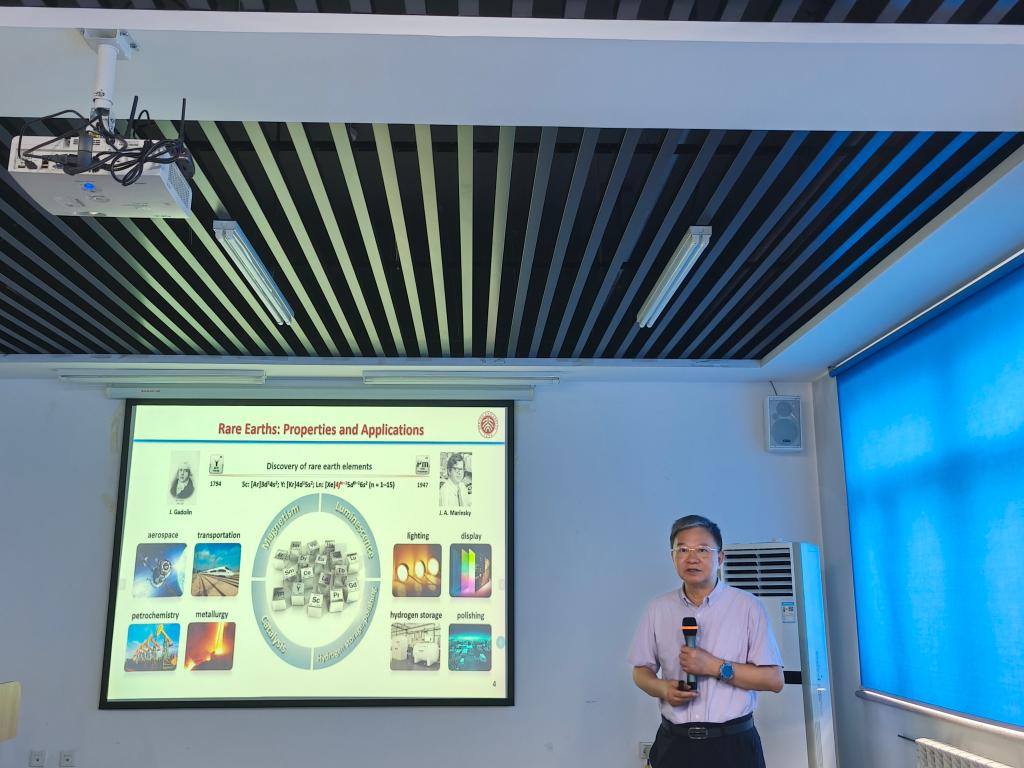

8月3日下午,在综合实训楼608会议室,严纯华院士作了题为“稀土纳米材料及其生物成像”的学术报告,讲座由付宏刚教授主持。严纯华院士将在报告中介绍了其课题组在稀土纳米材料及其生物成像研究成果。他指出,纳米材料在生物成像领域已经有很多探索。稀土材料与染料的成像、显色过程相比,以及磁共振、CT等一些荧光成像相比拥有更多的好处。与重金属相比,稀土具有很好的生物效应,往往可以代替钙在生命过程中的代谢、传输、排泄等过程。稀土相对钙而言,更加丰富、性能相仿。随后,卫敏教授和朱广山教授分别作了题为“CO2定向催化转化”和“有机分子筛-多孔芳香骨架(PAFs)”的学术报告,讲座由许辉教授主持。卫敏教授介绍了其课题组以层状双金属氢氧化物(LDHs)为前体制备得到一系列负载型金属催化剂,并在分子/原子水平上确认了催化剂的本征活性位结构,揭示了其速控步骤和催化反应机理的研究成果。朱广山教授在报告中介绍了其首创的一类有机分子筛——多孔芳香骨架材料(PAFs),以及其课题组十余年来围绕PAFs开展的设计、合成和应用研究及取得的一系列研究成果。

此次学术交流活动不仅为重点实验室及学院师生们提供了一个深入了解化学科技前沿的机会,也激发了学子对相关研究的浓厚兴趣。让同学们清晰地认识到,科研不仅仅是追求技术突破,更是不断探索未知、勇于创新的过程。未来,重点实验室和学院将继续以邀请名家大师为师生带来更多思想文化盛宴,引导广大青年提升科研素养,强化科研报国情怀,加快成长为未来科技创新领军人才。