近日,由黑龙江大学付宏刚/田春贵、中国科学院理化技术研究所江雷/闻利平/辛伟闻合作的研究团队,在渗透能转换领域取得重大突破。团队创新设计出具有双非对称结构的MXene复合纳米流体(DA-MXCNs),成功构建出高性能RED渗透能转换系统。该设计通过精确调控通道尺寸和表面电势双不对称性,极大提升了离子传输效率与能量转换效能,为高效、连续、稳定地利用渗透能发电提供了突破性的解决方案。该项研究不仅深化了对纳米尺度下离子行为机制的理解,对未来推进海洋蓝色能源的产业化开发利用具有重要意义。研究成果以“Biomimetic Dual Asymmetric MXene-Based Nanofluidics for Advancing Osmotic Power Generation”为题,发表在《Journal of the American Chemical Society》上。

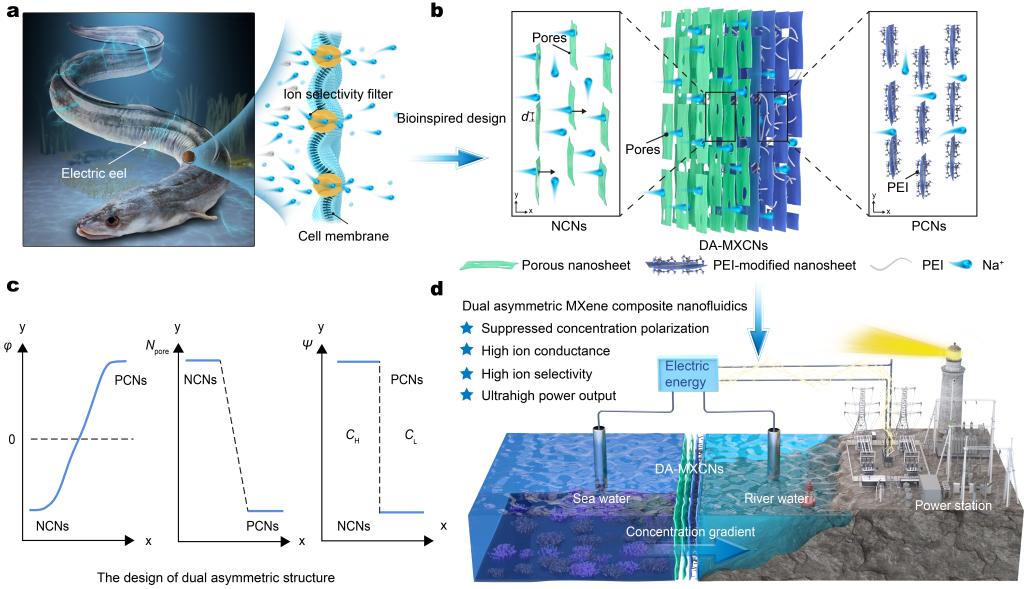

团队受天然离子通道的启发,通过对MXene纳米片两种不同的化学功能化方法设计并制备了双不对称MXene基复合纳米流体(DA-MXCNs)。该过程涉及带负电荷的多孔MXene层和带正电荷的限域MXene层的顺序自组装,这种结构使装置呈现出双重不对称性,表现为孔隙密度(Npore)和表面电位(φ)沿化学势梯度(Ψ)方向的变化。这种双重工程化的不对称性促进使DA-MXCNs在持续发电方面极具前景,为实际应用提供了巨大潜力。(图1)

图1. 双非对称MXene复合纳米流体(DA-MXCNs)合成示意图

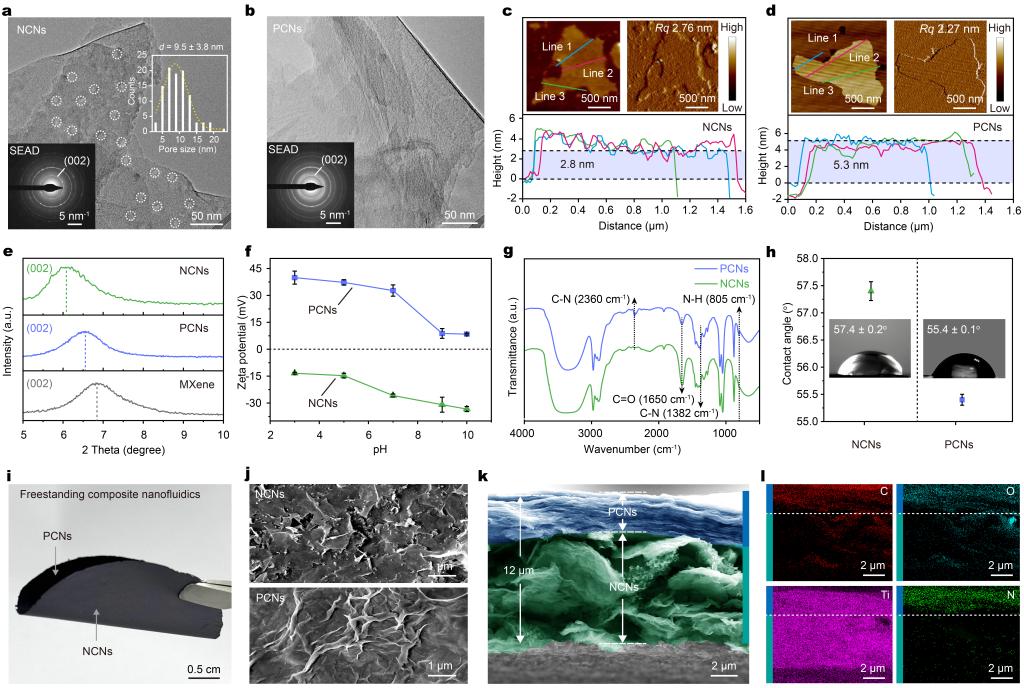

通过透射电镜、原子力显微镜、XRD、以及电位测试等表征证明了二维纳流体的非对称几何通道结构以及表面电势的显著差异。(图2)

图2. DA-MXCNs的表征结果

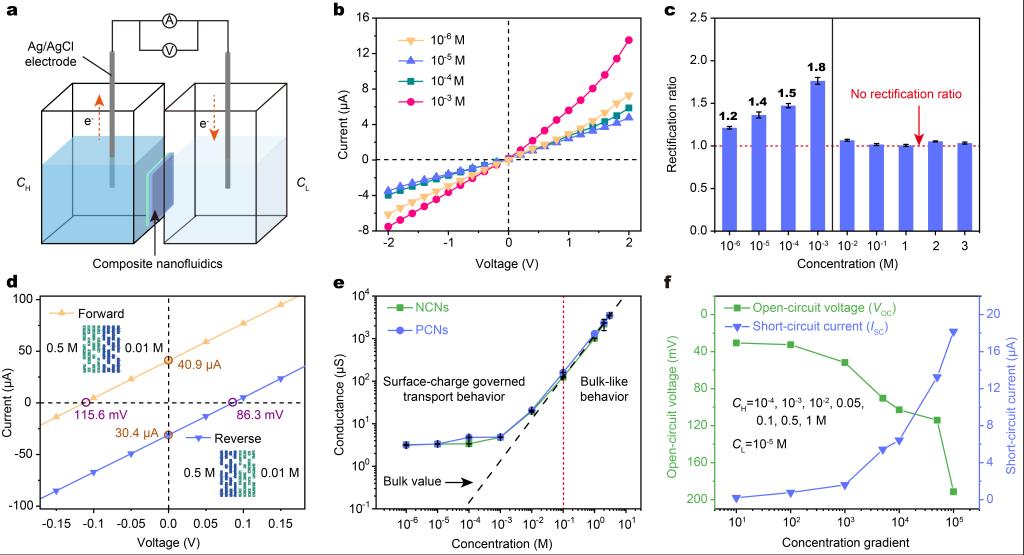

使用定制的电化学池初步研究了DA-MXCNs的离子传输特性。DA-MXCNs表现出明显的电流方向依赖性,表现出典型的类似二极管的I-V响应。该整流现象呈现浓度依赖性演变,随KCl浓度升高而日益显著,电流差异在10-3 M浓度下最为明显,计算结果显示最大整流比为1.8。DA-MXCNs表现出的优越的阳离子选择性,促进了阳离子从NCNs侧向PCNs侧的优先迁移,并在低于0.1 M浓度时跨膜离子电导与本体值存在显著偏差,表明表面电荷主导了离子跨膜传输。复合纳米流体随着浓度梯度逐渐增加,Ediff和ISC的值都增加,表明离子选择性和渗透性都得到了改善,这为渗透能的转换提供了良好基础。(图3)

图3. DA-MXCNs的离子传输行为

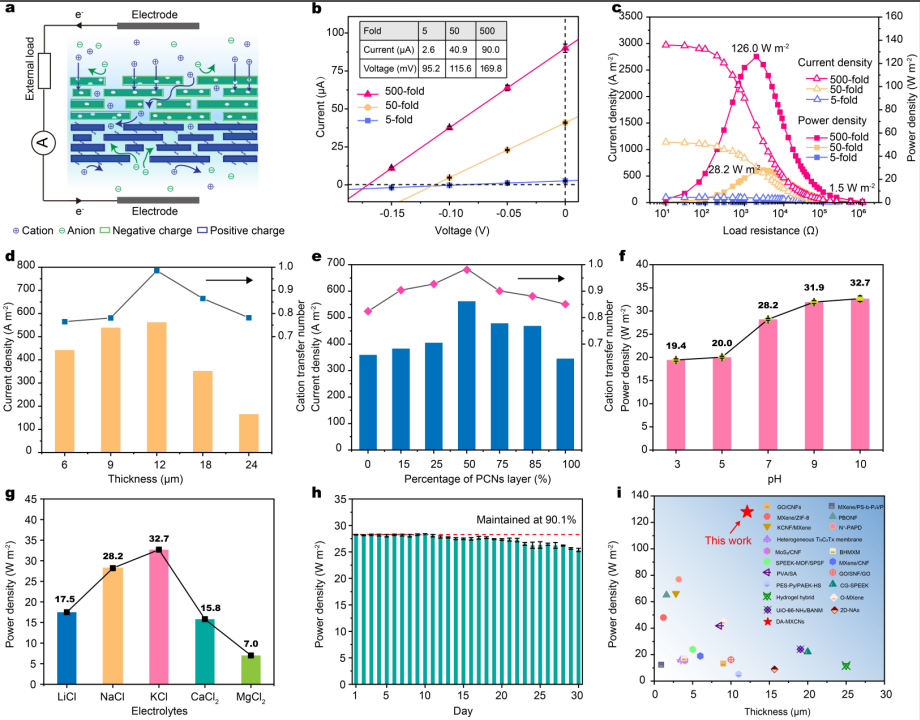

DA-MXCNs的双非对称结构显著缩短离子传输路径,促进单向阳离子流动。在模拟海水/河水条件下,最高功率密度达到126.0 W m⁻²。膜厚优化在12 μm时达到最佳性能,PCNs含量为50%时离子传输效率最高。系统还表现出pH响应性和一价离子的优先选择性,并展现出卓越的长期稳定性。与现有二维纳米流体相比,其功率密度处于领先水平。(图4)

图4. DA-MXCNs的高性能渗透能转换性能

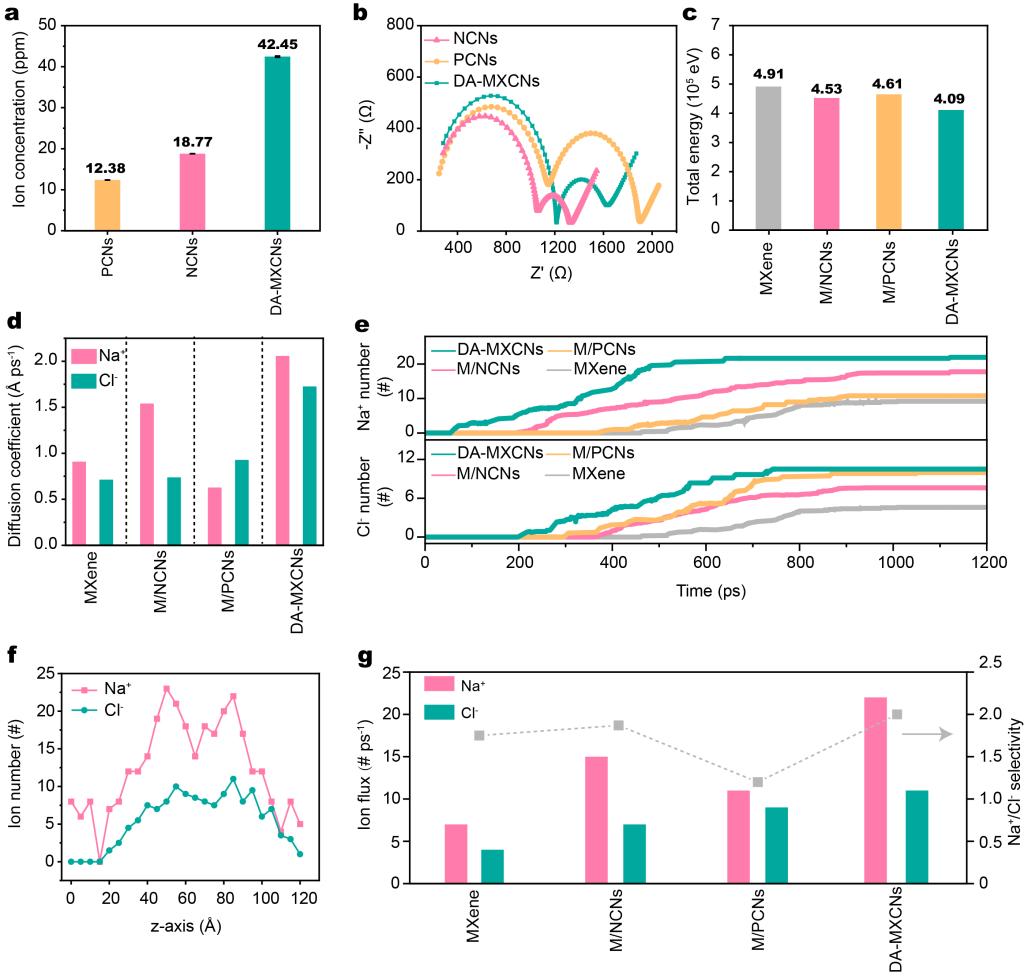

通过扩散实验与分子动力学模拟揭示了其高选择性传输机制,DA-MXCNs的Na⁺通量达到7.71 mmol m-2 h-1,显著高于单层未改性纳米流体。阻抗图谱显示其电阻介于NCNs和PCNs之间。DA-MXCNs具有最低的总能量和最高的Na⁺扩散系数,表明其结构稳定且利于离子快速迁移。更值得关注的是,在传输过程中Na⁺明显领先于Cl⁻,显示出其出色的阳离子选择性,这一发现从机理层面证实了DA-MXCNs兼具高离子通量与高选择性的特点。(图5)

图5. 扩散实验与分子动力学模拟

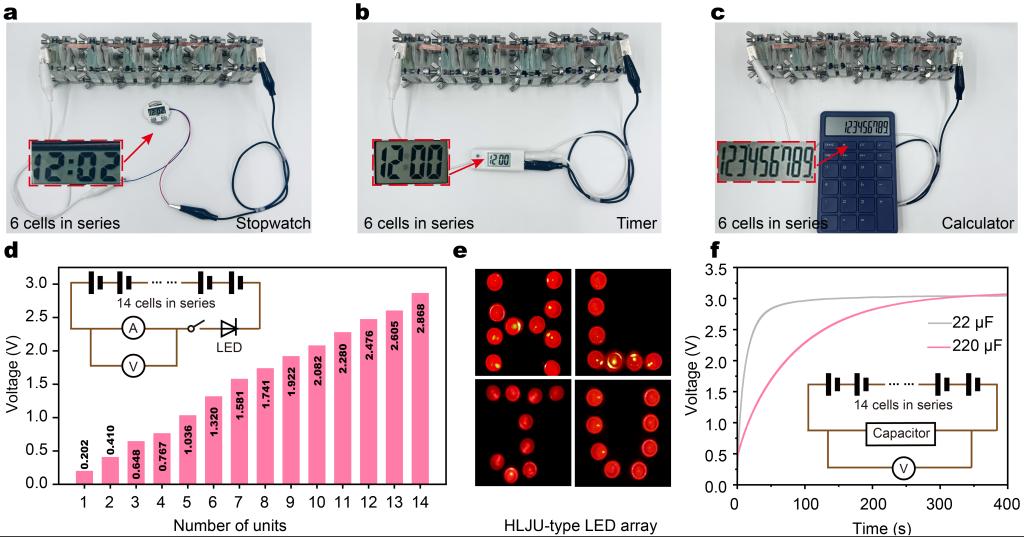

通过串联多个发电单元,可以成功驱动包括秒表、定时器和计算器在内的小型电子设备。输出电压随单元数量增加呈线性增长趋势;在串联14个单元后,电压达到最大2.87 V;串联系统不仅能够点亮LED阵列,还可实现对电容器的有效充电。一系列实验结果表明,DA-MXCNs在利用绿色渗透能构建可持续能源系统方面蕴藏着巨大潜力。(图6)

图6. 基于DA-MXCNs的串联渗透能收集系统与应用展示

具有非对称通道尺寸与相反电荷分布的双非对称MXene复合纳米流体(DA-MXCNs)不仅提高了通道孔隙率,显著缩短离子传输路径,还促进单向阳离子流动,从而有效抑制浓度极化现象。在分子水平上,该研究实现了离子选择性与渗透性的同时改善,突破了现有纳米流体系统中二者难以兼得的传统瓶颈。DA-MXCNs的离子通量达到7.71 mmol·m-2·h-1,相较于未改性体系提高3.4倍,Na+选择性系数高达0.985,Na⁺/Cl⁻选择性比达到65.7。实验与理论模拟一致表明,这种双非对称结构不仅实现了阳离子的单向快速传输,同时显著降低阳离子传输能垒,从而在保障高渗透性的前提下实现优异阳离子选择性。基于DA-MXCNs构建的渗透能转换系统实现了126.0 W·m-2的功率密度,并展现出良好的长期稳定性,其性能显著优于当前已报道的MXene基纳米流体系统,具备为各类电子设备持续供电的潜力。该研究不仅验证了高性能渗透能转换在实际应用中的可行性,也为面向可持续能源生产和资源提取的纳米流体材料设计提供了新思路,尤其在需要高选择性离子传输的功能系统中展现出广泛的应用前景。

黑龙江大学功能无机材料化学教育部重点实验室郭婧怡为论文第一作者。黑龙江大学付宏刚、田春贵以及中国科学院理化技术研究所江雷、闻利平、辛伟闻为论文共同通讯作者。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及中国博士后科学基金的资助。

论文信息:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c10164(化学化工与材料学院供稿)