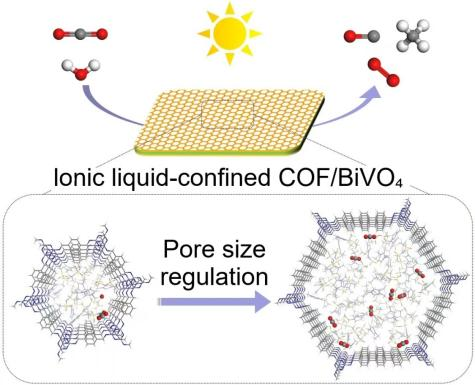

近日,黑龙江大学化学化工与材料学院井立强教授、白林鹭教授团队与清华大学唐军旺教授、吉林大学白福全教授开展跨校合作研究,创新性地提出了基于共价有机框架(COF)纳米孔限域作用发展光催化纳米反应器的研究思路,并探究了纳米限域作用对光催化过程机制影响。首先采用原位生长法在钒酸铋(BiVO4)纳米片表面生长二维三嗪COF获得Z型异质结,进一步将离子液体(IL)限域于三嗪COF纳米孔成功构筑了IL@COF光催化纳米反应器并实现了高效、高选择性的CO2还原过程。研究表明,Z型异质结良好的电荷分离有效提高了COF孔中的电子密度。相比于微孔,COF介孔的纳米限域作用强化了光催化过程COF与IL间的界面定向电子转移;光照诱导纳米限域IL微结构发生结构重排,显著促进了光催化反应过程中捕获CO2与催化CO2还原的能力。为发展基于COF材料的太阳能催化转化技术提供了新思路。

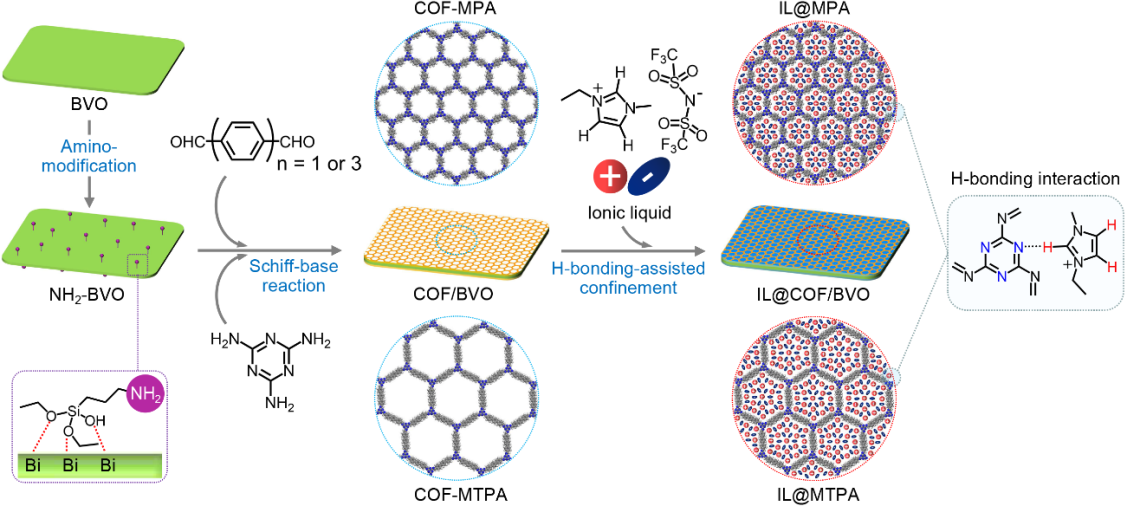

如图1所示,采用CTAB导向自组装策略合成超薄钒酸铋纳米片(BVO),随后通过硅烷偶联剂ATPES对BVO表面进行功能化氨基修饰(NH2-BVO)。以三聚氰胺为电子受体单元,分别选取对苯二甲醛(PA)和三联苯二甲醛(TPA)作为电子供体单元,通过调控二醛单体尺寸,在NH2-BVO表面原位生长微孔COF-MPA和介孔COF-MTPA,成功构筑不同孔径的COF/BVO异质结材料。最终在真空条件下,利用毛细效应将IL([EMIM][NTf2])限域至COF/BVO的纳米孔中,获得系列IL@COF纳米反应器。

图1 IL@COF/BVO纳米复合材料的合成过程示意图。

结合PXRD、FTIR及N2物理吸附等表征手段,证明了COF/BVO异质结构建及通过孔限域效应将[EMIM][NTf2]限域至微孔/介孔COF中构建光催化纳米反应器。利用TEM和AFM表征了纳米反应器的2D微观结构。其中,STEM结果可清晰观察到COF-MTPA限域IL前后的明、暗场图像变化,介孔数量显著减少且垂直孔道出现部分填充现象,直观证实了IL成功限域于介孔孔道内部。XPS分析深入揭示光催化剂不同组分之间的化学界面相互作用:COF-MTPA通过氨基诱导作用在BVO表面原位生长,形成了紧密的异质结;而限域IL后,IL@MTPA/BVO中三嗪N原子特征峰发生正偏移,[EMIM]+咪唑N原子特征峰发生负偏移。鉴于[EMIM]+环中与C2、C4和C5键合的H原子(H1、H2和H3)作为H供体,可与具有高电负性的三嗪N原子形成氢键。结合1H-NMR滴定实验中[EMIM]+质子化学位移变化,进一步支撑纳米限域IL与COF纳米孔中三嗪受体单元以氢键方式结合。

图2 IL@MTPA/BVO的 (a) TEM图像,(b) AFM图像及对应高度图和 (c) EDX元素分布图;(d) COF-MTPA纳米片和 (e) IL@MTPA的STEM明场图像(插图为暗场图像);(f) COF-MPA、MPA/BVO和IL@MPA/BVO以及 (g) COF-MTPA、MTPA/BVO和IL@MTPA/BVO在77K下的N2吸附-脱附等温线;(h) 块状[EMIM][NTf2]、MTPA/BVO 和IL@MTPA/BVO的N 1s轨道XPS能谱对比。

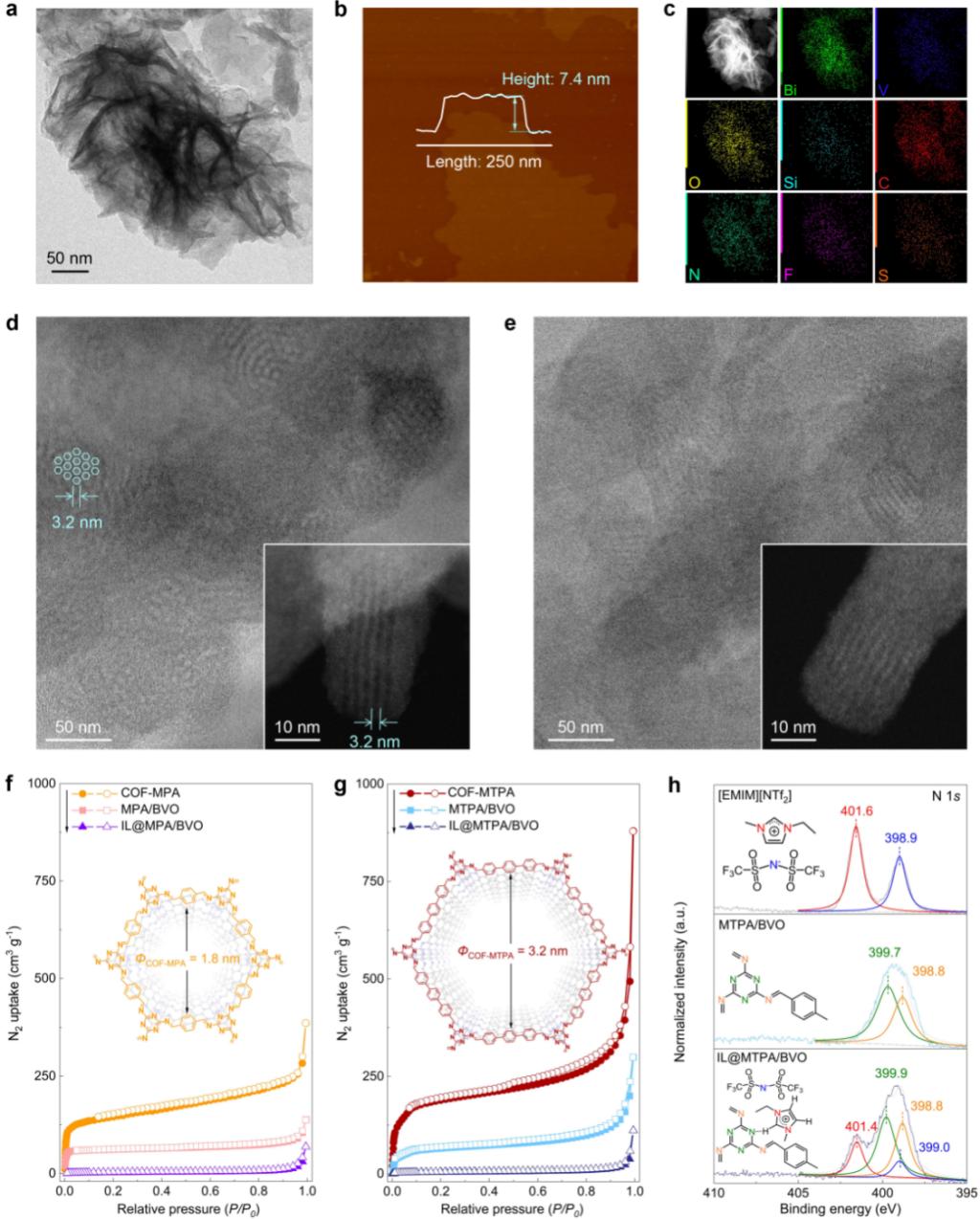

在全光谱照射、纯水体系下,评估了光催化剂的CO2光还原性能。构建BVO与COF原位异质结可提升CO2转化速率;通过对多种结构IL的筛选,发现[EMIM]+与[NTf2]-组合限域的性能提升效果最佳。最优催化剂IL@MTPA/BVO的CO2转化速率高达903.6 μmol g-1 h-1,约为单一组分BVO的38倍。由于[EMIM][NTf2]的限域作用,纳米反应器的光还原产物仅为CO和CH4(CO2还原的选择性接近100%),完全抑制了H2的生成。在405 nm和420 nm单波下,IL@MTPA/BVO的表观量子效率(AQY)分别达到了12.7%和11.3%。为模拟更具挑战性的实际应用环境,在低浓度CO2(10% CO2)条件下,IL@MTPA/BVO的CO2转化速率和AQY分别保持在纯CO2条件下的83.3%和73.4%。13C同位素示踪实验证实了还原产物源于CO2,循环稳定性测试证明了该纳米反应器具有良好的光催化稳定性。此外,无论是在纯CO2气氛还是低浓度CO2体系中,IL@MTPA/BVO的光催化活性在类似体系下均显著优于目前最先进的光催化体系。

图3 (a) 标准样品在纯水中紫外-可见光照射下的CO2转化光催化性能。左图:进气为纯净的CO2气体;右图:进气为稀释10%的CO2(体积比10% CO2 + 90% N2);(b) IL@MTPA/BVO光催化13CO2转化产物的质谱分析;(c) IL@MTPA/BVO催化CO2光转化的四次连续循环测试;(d) 本工作与同类研究在相似反应条件下的表观量子产率(AQY)对比,插图为低CO2浓度下的AQY数据。

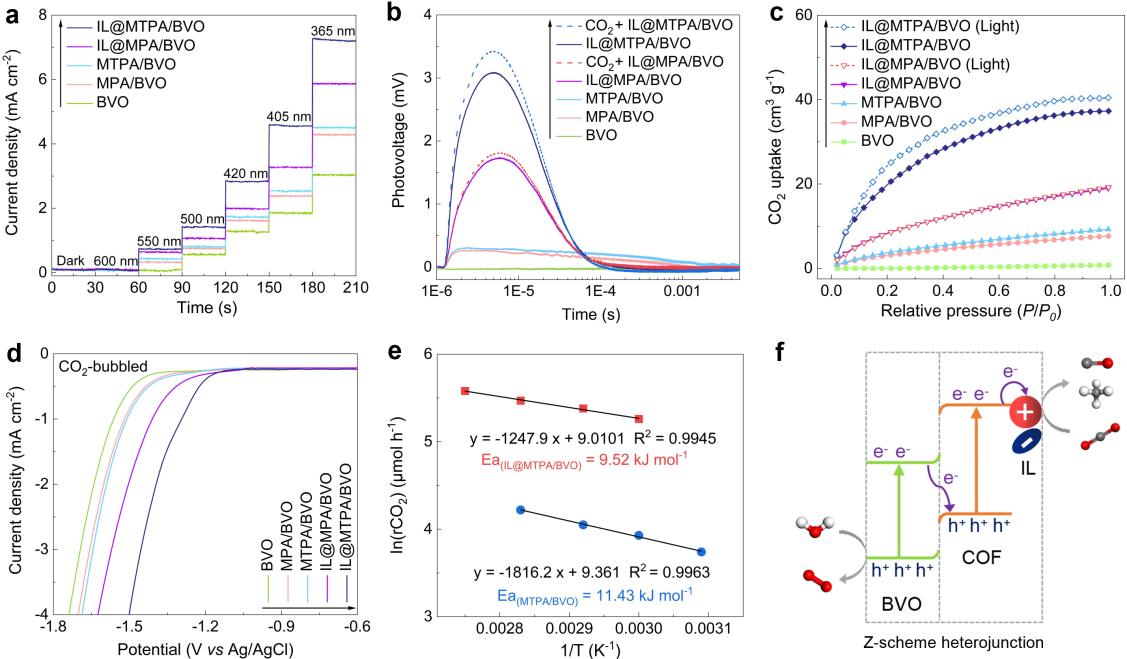

通过单波长光电流作用谱(MPAS)、电子顺磁共振谱(EPR)以及稳态表面光电压谱(SS-SPS)等手段验证了BVO与COF间的Z型电荷转移,而IL的引入进一步增强了电子捕获。原位XPS揭示了纳米反应器内的光生电子由COF-MTPA受体单元通过氢键作用定向转移至IL的[EMIM]+阳离子上。伪原位时间分辨的瞬态表面光电压谱(TPV)证实,在CO2气氛下限域IL可显著促进电子向CO2转移。CO2物理吸附结果表明,限域IL使纳米反应器CO2吸附容量提升至37.3 cm3 g-1。引人注意的是,光照下CO2吸附量进一步增加至40.5 cm3 g-1。电化学测试显示,IL@MTPA/BVO在CO2鼓泡体系中具有最低起始电位,归因于[EMIM]+的C2位点对CO2的催化活化作用;最佳纳米反应器的表观活化能(Ea)降至9.52 kJ mol-1(MTPA/BVO为11.43 kJ mol-1),有效降低CO2还原能垒。综上,光催化过程机制概括如下:BVO的光生电子通过Z型电子转移机制与COF的空穴复合,BVO价带的空穴驱动水氧化产生O2;在IL@COF纳米反应器孔内,激发态的COF三嗪环N原子携带负电荷,通过氢键和静电作用定向转移至[EMIM]+阳离子,进而促使CO2还原为CO和CH4。

图4 (a) 单波长激发的光电流谱;(b) 准原位TPV光谱(实线:N2气氛,虚线:CO2气氛);(c) 273 K下的CO2吸附等温线;(d) BVO、MPA/BVO、MTPA/BVO、IL@MPA/BVO和IL@MTPA/BVO在CO2鼓泡体系中的电化学还原曲线;(e) MTPA/BVO和IL@MTPA/BVO的CO2光转化动力学;(f) IL@COF/BVO催化CO2转化的Z型光催化机理示意图。

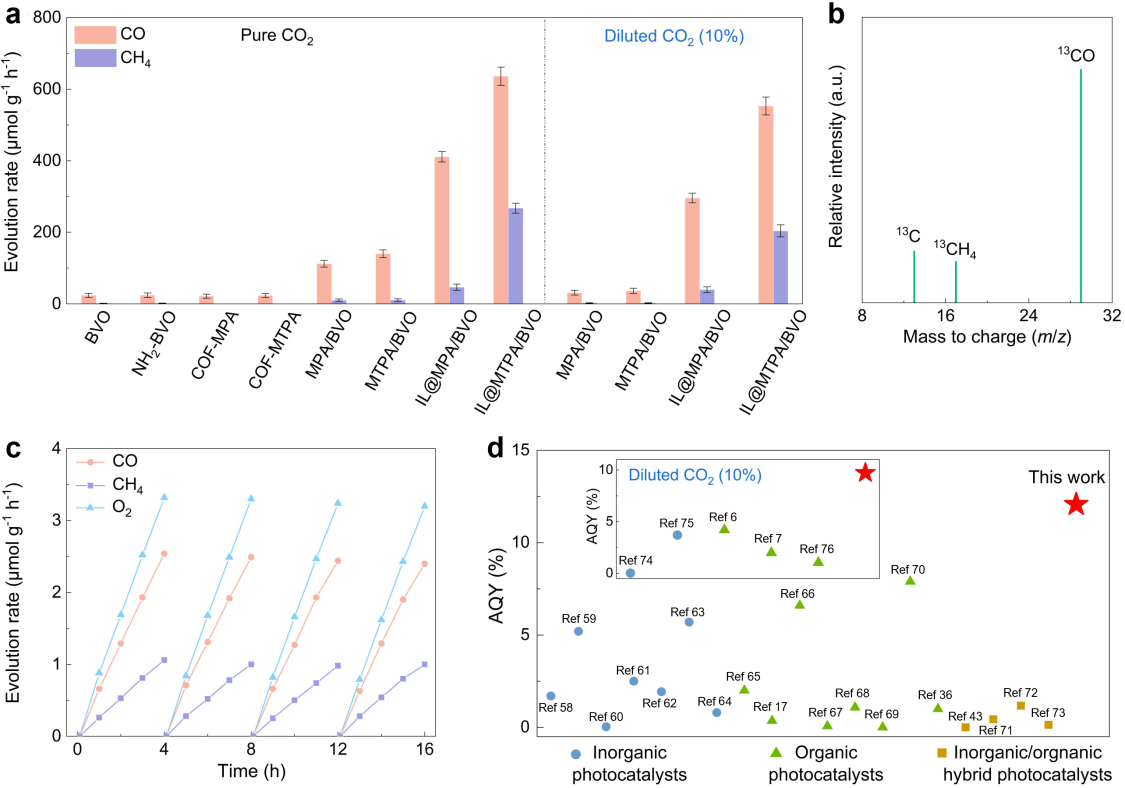

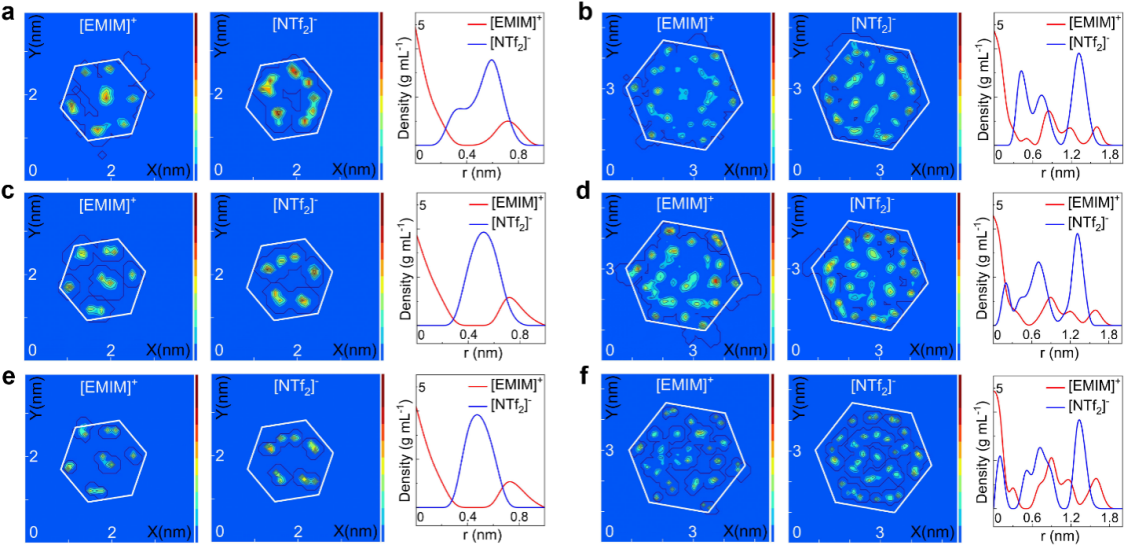

尽管宏观的光催化机理已被阐明,但IL@COF纳米反应器内微观的原位反应机理仍然是一个极其重要且尚未深入探索的领域。因此,从微观尺度角度揭示纳米反应器内的原位光催化反应机制具有重要意义。结合分子动力学(MD)和非限制密度泛函理论(UDFT)方法,分析微观光催化反应机制。模拟结果发现,相较于纯IL的无序状态,IL@MPA与IL@MTPA中[EMIM]+阳离子和[NTf2]-阴离子在纳米孔限域空间内呈现规则几何分布。图5展示了三种条件下限域IL沿xy平面的密度概率分布及沿孔径方向的定量密度分布。在暗态下,[EMIM]+优先占据COF纳米孔六边形角位(邻近三嗪受体),这源于其H原子与COF三嗪N原子间的氢键作用(与XPS及1H-NMR结论一致);[NTf2]-通过静电作用围绕[EMIM]+形成同心环状结构,COF-MPA微孔内呈现三层环状分布,而COF-MTPA介孔内形成六层环状结构。当CO2扩散至IL@COF体系时,微孔IL@MPA右下六边形位点的两个[EMIM]+被CO2分子取代,削弱IL与COF骨架的氢键作用;而介孔IL@MTPA尽管溶解更多CO2分子,但阴阳离子仅发生轻微内向位移。模拟光催化条件,基于UDFT计算的基态-激发态电荷差异调整MD模型参数揭示了光诱导纳米限域IL与CO2分子发生微观结构重排现象:光照下IL@MPA外层[EMIM]+向COF框架迁移,[NTf2]-阴离子层向孔中心移动;而光照下IL@MTPA环状离子分布得以保持,外层阳离子向COF框架迁移,阴离子层向介孔中心迁移。

图5 孔内离子密度与取向分布:(a) 暗态下IL@MPA及 (b) IL@MTPA体系;(c) 暗态下CO2 + IL@MPA及 (d) CO2 + IL@MTPA体系;(e) 模拟光照下CO2 + IL@MPA及 (f) CO2 + IL@MTPA体系。

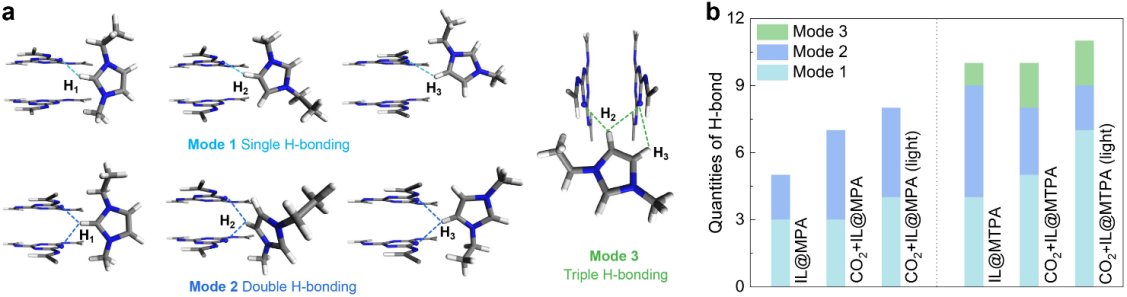

基于IL与三嗪COF界面氢键作用强度对于光生电子转移的重要作用,进一步分析上述三种条件下的界面氢键情况。根据具体氢键结合方式,归纳分类了三种典型的氢键模式:模式1单氢键(单层COF三嗪环N原子与[EMIM]+的单个H原子形成单氢键)、模式2双氢键(双层COF三嗪环N原子与[EMIM]+的单个H原子形成双氢键)以及模式3三氢键(双层COF三嗪环N原子与[EMIM]+的两个H原子形成三氢键)。其中,三种模式的氢键对界面电子转移的强化作用强度如下:模式1<模式2<模式3。对于微孔IL@MPA体系,暗态下,单氢键和双氢键数量分别为3和2;当加入CO2时,单氢键维持不变(3),双氢键增加(4);光照下,单氢键增加(4),双氢键维持不变(4)。然而,对于介孔IL@MTPA体系,新出现的三氢键模式可形成更强电子转移通路;暗态下,单、双及三氢键数量分别为4、5、1;当加入CO2时,单氢键增加(5)、双氢键减少(3),但三氢键增加(2);光照下,保持三氢键(2)的同时,整体氢键总和增加至11。CO2引入与光照协同强化界面氢键,促进纳米反应器内部的定向电子转移(与TPV结果一致)。

图6 (a) [EMIM]+阳离子与COF相互作用的三种典型氢键模式;(b) 不同体系中氢键模式的定量统计结果。

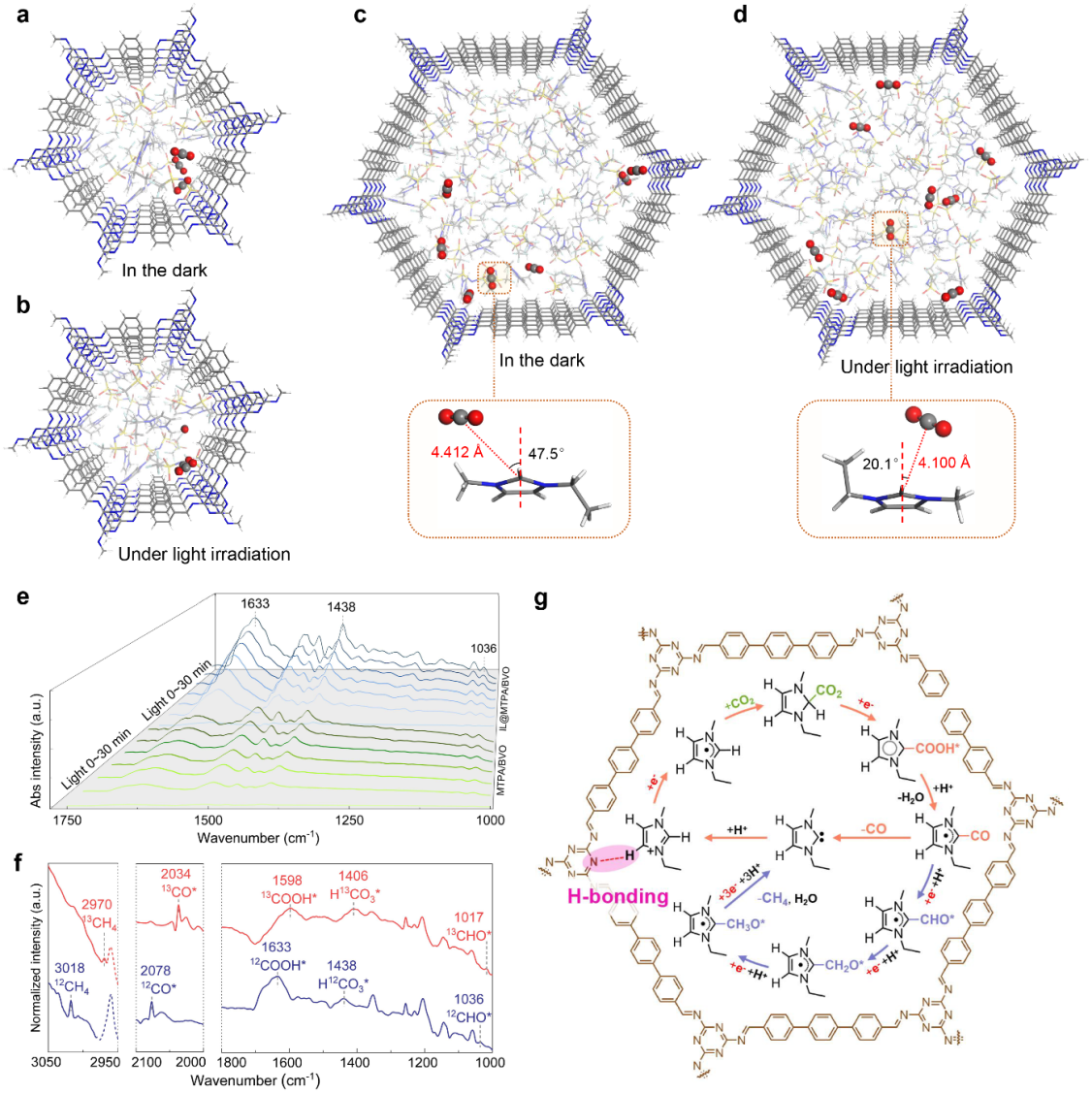

基于MD模拟进一步对纳米反应器内CO2捕获行为和催化活化功能进行研究,重点对纳米反应器中溶解CO2的空间分布和相对位置进行了总结与分析。对于微孔IL@MPA体系,暗态下3个CO2分子稳定分布在微孔角落的三嗪N原子附近;在光照下,CO2分子仍然局限在角落区域,未能与[EMIM]+催化位点发生相互作用。然而,对于IL@MTPA体系,得益于更大的孔体积和更高的IL限域量,在暗态下纳米反应器内可容纳7个CO2分子;值得注意的是,在光照下虽然部分CO2从介孔中扩散逸出,但整体CO2捕获能力反而增强,导致溶解的CO2分子数量增加至9个,这与光照促进IL@MTPA/BVO的CO2吸附增强的结果一致;此时,CO2分子均匀分布在介孔中的[EMIM]+阳离子周围,从而最大化了催化相互作用的概率。基于[EMIM]+为催化位点的CO2还原机理研究表明,CO2的中心C原子与[EMIM]+的C2原子的键合,及[EMIM]+的H1质子转移到CO2的O原子上形成COOH*中间体,这两个步骤是关键影响CO2还原反应速率的因素。在IL@MTPA纳米反应器中,光照条件下CO2和[EMIM]+之间的初始C-C距离(4.412 Å)和相对取向角(47.5°)分别减小至4.100 Å和20.1°,这种几何变化有效促进了咪唑环与CO2分子间的p-π共轭作用,进而降低了反应活化能。此外,通过原位红外(in situ FTIR),成功检测到反应过程中的关键中间体,阐明了在IL@MTPA纳米反应器中以[EMIM]+阳离子为催化位点的CO2还原路径,并通过13CO2标记的in situ FTIR验证了对应中间体的来源于CO2还原过程。

图6 (a) 暗态及 (b) 光照条件下CO2 + IL@MPA体系的分子动力学模型;(c) 暗态及 (d) 光照条件下CO2 + IL@MTPA体系的分子动力学模型(插图为[EMIM]+与CO2相互作用的放大示意图,穿过C2原子的红色虚线垂直于[EMIM]+平面);(e) MTPA/BVO(绿色)和IL@MTPA/BVO(蓝色)催化CO2光转化30分钟的原位FTIR光谱;(f) IL@MTPA/BVO催化12CO2(蓝色)与13CO2(红色)光还原的原位FTIR光谱对比;(g) 纳米反应器内以[EMIM]+为催化位点的CO2转化机理示意图。

本工作聚焦COF孔的纳米限域效应,通过调控COF孔径构建了基于Z型异质结的IL@COF纳米反应器。在全光谱纯水条件下的CO2转化速率较BVO显著提升了38倍,产物中CO和CH4的选择性高达100%并有效抑制了H2的生成。在405 nm单色光照射下,其AQY高达12.7%,在类似体系中处于领先水平。结合实验结果及模拟原位光催化反应条件的分子动力学计算,揭示了其卓越性能的关键机制:(1)光激发下BVO与COF-MTPA形成的Z型电荷分离,显著提升介孔内电子密度;(2)COF-MTPA的介孔纳米限域效应导致三嗪受体单元与[EMIM]+阳离子通过多重氢键促进定向电子转移,同时光诱导下纳米反应器内IL阴阳离子与溶解CO2分子的重新分布增强了CO2捕获;(3)重新分布的CO2分子与邻近[EMIM]+阳离子催化位点的平均距离缩短,同时CO2相对构型的扭曲更利于活化转化。本工作为发展基于晶态多孔材料精确设计光催化纳米反应器提供理论参考。

黑龙江大学博士后尹浩纯和吉林大学博士生黄厚厚为共同第一作者。通讯作者为黑龙江大学井立强教授、白林鹭教授、清华大学唐军旺教授和吉林大学白福全教授。课题团队在黑龙江大学的研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、黑龙江省自然科学基金、黑龙江省博士后基金等项目的支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202505886

(化学化工与材料学院供稿)